こんにちは!ココモの唐土です。

今回は水中での「音の伝わり(聞こえ)方」についてです。ボートや仲間との位置の把握に役立ちます。

そうそう、ダイバーで水中で話せる方がおられますね!

話せる距離は限られますが…(*”▽”)

今回は「音の伝わり方」と「音の活用」についてイメージしておきましょう。

私の船はどこ?

ダイビング中、船の音はすれども位置は分からず・・・誰もが経験することでしょう。

エンジン音の他にアンカー(碇)やチェーンの音もすぐ近くのように聞こえますが位置が分かりにくいですね…

そんな理由から音に頼り過ぎず…

- ナビゲーションができるようにしておきましょう!

- 音でのはぐれやリコール等の打ち合わせをしておきましょう!

- 浮上中、ボートの位置を目視し近づきすぎないようにしましょう!

水中の音って速い?遅い?

熱・暖かさ・快適さ( https://pro.cocomo.jp/?p=7 )で、物体の密度と熱(エネルギー)の伝わり方について書きました。

音もエネルギーの伝達((実際は熱と異なり、音は光と同様に波の形で伝わるエネルギーです。異なるのは、光は電磁エネルギーであり、音は力学エネルギーということです。光(電磁)エネルギーは、物質とは別個に存在し、真空中も伝わるのに対して、力学エネルギーは、物質内でのみ存在し、物質を通して飲み伝わることができます。音は個体、液体、気体に関わらず(どのような形態の物質でも)その中を伝わることができます。))として同様((エネルギーの伝わり方として熱から繋げるために密度に焦点をあてましたが、音の伝え方の効果に影響するのは密度ではなく弾性です。例えばピンと張ったロープよりゴムひもの方が弾性に富んでいるので、音を速く遠くに伝えます。自然界に存在する密度の高いものは概して弾性にも優れていますが、例えばカーボンは弾性がほとんどなく密度が高くても音をほとんど伝えません。))です。

音の伝わる速度はどれくらい?

- 空気中 0℃(32℉)

《詳細》

332m/秒 (海抜0m)《詳細を隠す》

- 真水中 15℃(58℉)

《詳細》

1,420m/秒《詳細を隠す》

- 海水中 15℃(58℉)

《詳細》

1,550m/秒《詳細を隠す》

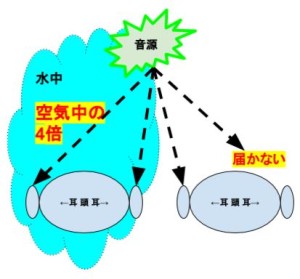

音は空気中より密度(弾性)の高い水中の方がよく(約4倍速く)伝わります。

「鬼さんコチラ手のなる方へ!」

これは音源の方向が分かるからできる遊びですが・・・海の中では音源の方向が分かりにくいです。

これは音源の方向が分かるからできる遊びですが・・・海の中では音源の方向が分かりにくいです。

元々音源の方向が分かるのは、「両耳効果」といって、左右それぞれの耳に音が到達するわずかな差を脳が認識しているからです。ところが水中では陸上の4倍もの速度で音が各耳へ到達するのでその差の認識は困難です。

脳は両耳に同時に音が到達したと認識し、音源を把握することができず、まるで頭上(真上)から音がするように聞こえることがあります((顔(耳)の向き、周波数、音源からの距離、強さなどの要素で、慣れればある程度正確に判断できるようになります。))。目視で船を確認しなければならないのはこのためです。

船舶からダイバーの位置が判断しにくいからという理由もありますが、ダイバー側としても船舶との接触をさけるために潜水旗を上げ、その15m以内で潜降と浮上をしなければならないです。

密度と密度のはざま

空気中から水中、水中から空気中など、境界面を通り抜けるときに音のエネルギーの多くが失われます。水面下1mでも水面上の声が聞こえにくいのはこのためです。((インストラクターコースに入られたことがある方は・・・限定水域プレゼンテーション・トレーニングでトラブルを設定する際、インストラクター役の人が少しだけ水中に入ることで、水面上の打ち合わせの声が聞こえにくくなるのを思い出すのではないでしょうか。))

水中の密度の違いでも聞こえ方が異なることがあります。サーモクライン((サーモクライン(英語:thermocline)は、海洋や湖沼内部で、水温が鉛直に急激に変化する層のこと。水温躍層とも訳される。海や湖は表面から日光によって暖められる。さらに表面近くは風や波の影響によって混合されるため、深さが変化しても温度があまり変化しない。-Wikipedeia-))やハロクライン((塩分濃度の異なる水の層が接する境界面。淡水が海に流れ込む汽水域などでは、2つの塩分濃度の違う水が混ざり合い、1~2m幅のハロクラインが生じることがある。))があるとき、同じ層同士では問題なくても少し離れている場合呼吸音が聞こえにくかったり、ハンマーヘッドやベル音が伝わりにくかったりした経験があるのではないでしょうか。

軍の潜水艦は深く密度の高い層へ潜航し、ソナーで探知されないようにしているということです。((PADIエンサイクロペディア))

練習問題

音についての問題を解いて確認してみましょう

音の伝わり方を説明した文章になるように

次のカッコ内の言葉を選んでください

音を伝える物質の( A )が( B )いほど、より音が伝わる。

- 匂い

- 密度

- 体積

- 高

- 低

- 臭

- 大き

- 小さ

《詳細》

解答 音を伝える物質の(b.密度)が(d.高い)ほど、より音が伝わる。

プロダイバーとしては、初心者コースでは分かりにくいと習う音に敏感になることで、一緒に行動している他のダイバーの呼吸音などから、どのあたりに誰が居るか、誰の呼吸が上がっているか、ペースを上げられるか下げるべきかということが判断できるようにならなければならない。

《詳細を隠す》

まとめ

- 音波は、力学エネルギー((圧力))からできていて、光は電磁エネルギーからできている。

- 音は、物質の密度(弾性)が高いほどより伝わる。

- 音は、水中では空気中のおよそ4倍の速さで伝わる。

- 音が、左右それぞれの耳に到着する時間差が小さく音源の位置が判断しにくい。

(補足)子供のころ西部劇で…

西部劇の映画で線路に耳をつけて遠くから汽車が来るかどうかを確認するシーンがあります。

空気中(気体)より良く音の伝わる鉄((空気より密度/弾性の高い個体))の線路を通して「遠くの汽車の音」を確認しています。

!ご注意!くれぐれも電車の通る線路で実験しないようにしてください。