こんにちは!ココモの唐沢です。

ダイビングをしているとよく「酸素ボンベでもぐるんやろ?!」と聞かれます。ダイバーなら誰でも知っている空気で潜るスキューバダイビング(エンリッチやその他空気以外でのガス潜水もあります)。やはりクリーンな空気が良いですね。

圧力が高いと、陸上では考えられない様々なことが起こります。どのランクのダイバーにも十分に知っておいてもらいたい内容です。

概要

ハイパーカプニア

体内の二酸化炭素が過剰になること

《詳細》

= 二酸化炭素過剰、= 高炭酸症、= ハイパー・カービア《詳細を隠す》

- 先の反射により呼吸は早くなる

- 1. の結果、更に二酸化炭素が作られる

- 水中での1.2. の悪循環を断つには動きを止める他はない

- 深い潜水ではガス・ナルコシス((= ガス酔い。昔の窒素酔い(= 以前は窒素にだけ酔うと言われていた。)。外科用の麻酔として利用される亜酸化窒素ガスは濃度が高まると幸福感や泥酔感を生み、短時間で意識を失わせます。この作用は圧力とも深い関係があり、圧力が倍になるとほぼ2倍になる。-PADIエンサイクロペディア-))にかかりやすくする。

- 二酸化炭素は窒素の10倍で神経麻酔を起こす。((計算上窒素の13~20倍、実験では10倍。))

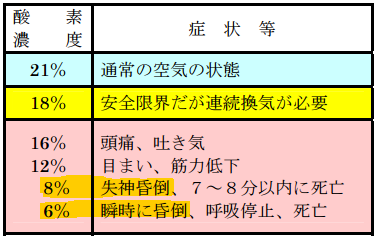

ハイポキシア

いわゆる「酸欠」のことで、主に次のケースが考えられる

《詳細》

= 低酸素症、最も激しいハイポキシア=アノキシア(酸素欠乏)=全く酸素が無い状態《詳細を隠す》

スキンダイビングで過換気で息こらえし過ぎると

- 深度下では( )のせいで酸素分圧が高い。

《詳細》

深度下では水圧のせいで酸素分圧が高い。《詳細を隠す》

-

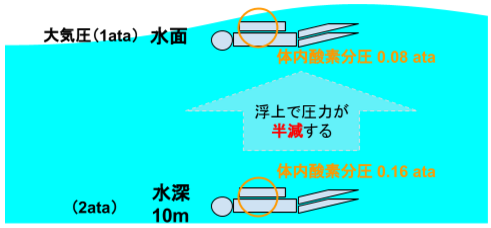

浮上することで気圧が下がり、酸素濃度(分圧)が低下する

《詳細》

肺胞毛細血管から肺胞腔に出てくるガスの酸素濃度は個人差もあるがおよそ16%であり、これが空気中の21%の酸素と濃度勾配に従って交換される。一回でも酸素16%以下の空気を吸うと肺胞毛細血管中の酸素が逆に肺胞腔へ濃度勾配に従って引っ張り出されてしまう(即ち、極論例として酸素10%の空気は、呼吸にとっては「10%酸素がある」のではなく「酸素を6%奪われる」空気ということ)。-Wikipedia-《詳細を隠す》

- 深度下10mで12%であってもPO2=0.24気圧あり、( )に従って体の組織(PO2=)には酸素が運ばれることになる。

《詳細》

圧力勾配《詳細を隠す》

- 10mでPO2=0.16気圧から浮上すると水面ではPO2=0.08気圧。

- 水面浮上時、つまり大気圧下では8%となり失神するレベルです。

スキューバダイビングでの一酸化炭素混入

- メンテナンスの悪いコンプレッサーで空気を充填した時一酸化炭素が混入する

- 一酸化炭素は酸素の( )倍の速さでヘモグロビンと結合する(ヘモグロビンを独占する)

《詳細》

200倍《詳細を隠す》

- 循環器系から一酸化炭素が排出されるまで( )時間必要とする

《詳細》

8~12時間《詳細を隠す》

- 潜水中に一酸化炭素を含んだタンクから呼吸するとハイポキシアになる

練習問題を解いてみましょう

タンクを用意してセッティングしたり、深度下で泳ぎつかれたダイビングの場面を思い出したり想像しながら当てはめて解いてみましょう。

ハイポキシアの原因は・・・

タンク内の一酸化炭素がダイバーをハイポキシアにするのは(A )、が(B )より(C )倍の速さでヘモグロビンを独占してしまうから。

《詳細》

解答

タンク内の一酸化炭素がダイバーをハイポキシアにするのは( 一酸化炭素 )、が( 酸素 )より( 200 )倍の速さでヘモグロビンを独占してしまうから。

《詳細を隠す》

一酸化炭素の厄介な点は・・・

一酸化炭素中毒の症状は(A )では感知できない。

また、一度独占されたヘモグロビンが元に戻るには(B )時間くらい必要。

《詳細》

解答

一酸化炭素中毒の症状は( 深度下 )では感知できない。

また、一度独占されたヘモグロビンが元に戻るには( 8~12 )時間くらい必要。

※一酸化炭素自体は無色無味無臭なので感知しにくい。コンプレッサーの整備不良が原因の場合はタンクのガスに匂いがついていることがあり予防することができるが、確実ではない。

《詳細を隠す》

喫煙者は要注意

ダイビング前の喫煙で(A )が通常の(B )倍に増加し、(C )の運搬や(D )にも悪影響を及ぼす。

- 酸素

- 換気量

- 一酸化炭素

- 二酸化炭素

- 窒素の吸収と排出

- 二酸化炭素の排出

- 4

- 3~12

- 8~12

- 20

- 25~33

- 200

《詳細》

解答

ダイビング前の喫煙で( c.一酸化炭素 )が通常の( h.3~12)倍に増加し、( a.酸素 )の運搬や( f.二酸化炭素の排出 )にも悪影響を及ぼす。

《詳細を隠す》