こんにちは!ココモの唐土です。

何でも計画を立てるのは楽しいものです。旅行、ダイエット、トレーニング、ビジネス・・・

楽しいはずなのに…計画を立てないのは「計画の立て方」を知らないからだと思ってますがどうでしょう。

ダイビングでの計画も、マップやルート、深さなどを踏まえて計画を立てること自体楽しいものです。そしてそこには、「減圧症予防」という外せない要素も含まれている…ハズです。

ところであらためて・・・「減圧症」ってどんなものでした?炭酸ジュースの泡を使った説明がよくされますがあらためて確認してみましょう。

その前にダイビング・感覚チェック!

※PADI RDP

- 18m( )分

- 20m( )分

- 22m( )分

- 25m( )分

- 30m( )分

《詳細》

潜水時間とは・・・潜降開始から浮上開始までですが、余裕を持つために浮上までを次の時間に入れることもあります。

- 18m 56分

- 20m 45分

- 22m 37分

- 25m 29分

- 30m 20分

《詳細を隠す》

減圧症を説明してください!

認定ダイバーを対象としたページなので、「減圧症とは何ぞや」という部分は飛ばします。…というと乱暴なので簡潔に((NOAA Diving Manual))…

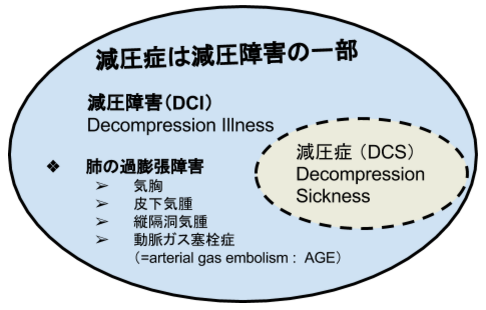

減圧症(DCS)は気圧が減少((水中から水面に、又は水面から高知への移動などによる))した後に起こる症状((体の血液と組織内の体液から溶解ガスが放出されて、その結果気泡が形成されること。))。

もう少し私なりに表現すると…

潜水前、水面では既に飽和状態なのだから、短い時間でも潜水で吸収した窒素は浮上時には体を過飽和の状態にする。

過飽和が一定以上のまま浮上すると肺からの排出が間に合わず体内で、炭酸ジュースのように気泡化する。目で泡を見たい方はコチラ!

それでも気泡が小さいと害はないが大きくなれば血行を阻害したり、浮上に従い膨張することで何かを圧迫して何らかの症状が出る。これを減圧症という。

レスキューやダイブマスターのコースで、その違い(見分け方)が学科に登場します。応急処置はどちらも基本的に酸素供給と医療機関への搬送ということで同じです。

コンパートメント

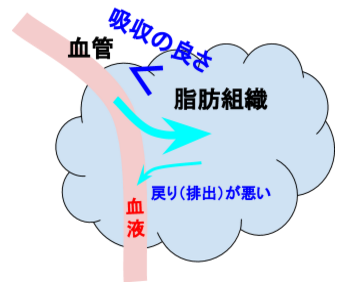

体はほとんどが水でできているのに、「ダイビングコンピュータ」や「減圧理論」では、なぜ「多くのコンパートメント」として組織を考えるか。

体は様々な密度のものからできているのでそれぞれの気体の溶解速度が異なります。

- 血液

- 骨

- 脂肪

- 筋肉・・・など…

それらが複雑に組み合わさっており、減圧症の原因となる窒素が運搬されていきます。また、窒素を運搬する血管の太さや血液の流れ方がまちまちで、その量やスピードが異なります。更には気泡は血小板、防衛細胞、酵素などへも影響を与えているといわれるように、とても複雑なことから多くのモデルで窒素の量を想定します。

減圧症を発症しやすくする要因

他の条件などと相まって、減圧症にかかりやすくする場合と、かかりにくくする場合がありますが、その仕組みを知っておくと、より安全な行動を心がけることができます。

- 体脂肪 (減圧モデルと実験では異なる結果が出ている)

- 運動 (循環だけでなく、たんぱく質や微小核の生成にも影響する)

- 性別 (最近では差は見当たらない未解決問題とされている((高圧医学学会)))

- 年齢 (循環、体脂肪、体調につながる要素として)

- 体調作り (フィットネス – 体調がよい場合に発症しやすいというデータが無い)

- 脱水症状 (脱水自体とその要因。利尿飲料、発汗、乾いたエアー、アルコールの代謝…)

- 怪我と病気 (循環との関係)

- アルコール (循環の促進からのガスの蓄積、窒素酔い、利尿作用…)

- 二酸化炭素 (スキップ呼吸などの血管への影響も考えられるが証拠無く経験則)

- 低温 (体温調整のためにの抹消の循環を変化させることなど)

- 高度や飛行機搭乗 (そもそもほとんどの減圧モデルは大気圧へ戻ることが前提)

など…

練習問題をといてみましょう

実際のダイビングの場面を想像しながら解いてみましょう。

窒素の吸収速度

大部分が水分でできている体なのに、各部位ごとに、窒素の吸収、排出がまちまちな理由はどれか?

- 様々な密度の組織でできているから

- 血液の供給が組織によって異なるから

- 異なる組織が複雑に組み合わさっているから

- 上記のすべて

《詳細》

解答 a.b.d. つまり d.

基本的には血液循環の変化に関連している。

- aの補足 血液、筋肉、骨、皮膚など密度が異なる。

- bの補足 血液循環の多い組織は、窒素の吸収も排出も多い

つまり…同じように潜っていても人によって減圧症になるリスクが異なる。〇〇さんは大丈夫でも、□□さんは…”(-“”-)”

《詳細を隠す》

様々な要因

減圧症に「なりやすくする」又は「なりにくくする」要因として共通するもので、最も適切なものは次のうちどれか?

- 潜水計画を立てる能力

- 血液循環の変化

- 安全潜水をしようという姿勢

- 上記のすべて

《詳細》

解答 b. 血液循環の変化

生理という分野ということで…要因としてはb.にしておいてください。

実際にどうやって防ぐかという方法論としてはa.とc.ですね。

例えば

ダイビングのスタート時、血行よく、体も冷えておらず、窒素が体の隅々にまで運搬(吸収)されていきます。

ダイビングの終盤では、浮上に伴い排出されるべき全身に行き渡った窒素が、疲れ、体の冷えからの血行不良などで、スタート時の様な運搬(排出)望めません。

《詳細を隠す》

潜水時間の限界はどれくらいでしょう?

潜水時間の限界はどれくらいでしょう?